Je vis une année étrange, un sas, un passage. J’en profite pour consolider mes écrits, assembler les choses, et proposer, bientôt, un petit ouvrage, parmi d’autres choses.

Ce petit ouvrage pourra s’adresser à toutes sortes de dirigeants, mais aussi et surtout à mes (déjà grands) enfants. Leur léguer d’une certaine façon ces connaissances et cette expérience, qu’ils puissent en bénéficier dans le grand chambardement qui arrive (ou qui a déjà commencé). Pour cela je m’imagine un écovillage en 2052, disons une vingtaine d’années après l’effondrement officiel de la civilisation tel que nous la connaissons, effondrement lié à l’impact de l’homme sur les limites planétaires, et la nécessaire réadaptation complète de nos vies. En 2052 mes grands enfants, Sarah et Mathieu, auront l’âge que j’ai aujourd’hui alors que j’écris, mon plus jeune, Arthur, sera à l’aube de sa quarantaine, presque comme Sibylle, la fille de ma compagne, que j’inclus dans ce petit groupe que je chéris.

Ils font partie d’un écovillage. L’effondrement de notre civilisation (pour une meilleure j’espère) s’est graduellement opéré, mais c’est en 2034 qu’on date officiellement la bascule. Un groupe de résistants, les Carbon Squad1, ont saboté la coupe du monde en Arabie Saoudite. Mais je vous parlerai de tout cela au fil des jours.

Je vous propose ici une “partie”, un “brouillon”, de ce petit ouvrage, celle sur la prise de décision et la constitution en cercles. Vous êtes donc dans un écovillage de 2052. Mais mes exemples peuvent très bien s’adapter à votre organisation d’aujourd’hui…

Dans cet écovillage hypothétique qui décide ? De quoi ?

Je peux vous dire qu’observer qui décide, et où cela se décide dit beaucoup de choses sur l’organisation. Est-ce que toutes les décisions sont centralisées dans un seul endroit ? Est-ce qu’elles sont au contraire diffusées partout et si oui comment cela se déroule pour les décisions qui impactent tout le monde ? Est-ce que des décisions sont seulement prises ? Et comment les décisions se prennent-elles ?

Il faut d’ailleurs bien distinguer la question qui prend cette décision de la question, comment on décide.

Je dirais malgré tout que qui prend cette décision est le plus important. C’est assez structurant pour répondre ensuite au comment.

Je vous propose d’aller droit à la réponse qui me semble la plus pertinente : les meilleures décisions sont prises par ceux qui sont impactés par ladite décision. Essayons de vite mettre en pratique cette proposition :

- Si une décision impacte tout votre écovillage, j’imagine qu’elle devrait être prise par tout l’écovillage.

- Si une décision impacte toute l’équipe, ou tous les gens qui fabriquent le blé et le pain, j’imagine que c’est à toute l’équipe, ou tous les gens qui fabriquent le blé et le pain de la prendre.

- Si une décision impacte la famille de Arthur, j’imagine que c’est à la famille d’Arthur de prendre cette décision. Mais si elle impacte trois familles, j’imagine que c’est aux trois familles de prendre cette décision.

C’est assez simple. Sauf dans le cas de décision de stratégie assez globale. Par exemple “Veut-on déclencher une coopération avec les trois villages voisins ?” Est-ce que c’est tout le village qui est impacté et qui doit décider ? Ou est-ce l’équipe de gouvernance de votre village — s’il y en a une — qui est impactée (elle aura des comptes à rendre, elle devra mettre en œuvre cette décision, etc.) ? En gros, est-ce que les décisions de stratégie appartiennent à une sorte de “direction”, de groupe de gouvernance globale ? Je n’ai pas de réponse définitive.

Cette question d’impact encadre aussi le spectre, la marge de manœuvre de la décision. Si la famille de Arthur prend une décision qui impacte d’autres familles, une partie du village, cela étend de facto le groupe de personnes qui devraient prendre cette décision.

Plusieurs auteurs ou mouvements de pensée on décrit cette idée que la meilleure des choses était de faire décider des choses à l’endroit où ces choses ont lieu, par les gens qu’elles impactent. Des auteurs comme Nassim Taleb2, où comme Taiicho Ohno3 notamment, mais aussi le mouvement sociocratique4. Que disent-ils tous à leurs façons ?

- Si vous prenez des décisions qui ne vous impactent pas, vous prenez de mauvaises décisions. Si on ne risque pas quelque chose dans la décision, la réflexion est faussée. C’est ceux qui subissent le risque qui savent.

- Les décisions se prennent dans le lieu où le besoin apparaît. C’est au milieu du sujet, plongé dans le contexte, que l’on sait avec le plus de pertinence la bonne réponse à apporter. C’est ceux qui font qui savent en quelque sorte.

À cela, j’ajoute que si vous laissez ce qui font décider :

- Vous nourrissez leur besoin de sentiment de contrôle, de maitrise de leur environnement, ce qui les engagera, et dans un cercle vertueux, fera de ces décisions d’autant de meilleures décisions.

- Si ces décisions se révèlent mauvaises : il sera d’autant plus facile de les stopper, et l’apprentissage sera bien meilleur (à l’inverse arrêter une décision que l’on subit c’est plus compliqué et appliquer une décision mauvaise cela n’apprend pas grand-chose).

- Vous ne prenez pas de risque à laisser les bonnes personnes décider si le cadre de la décision est bien délimité, et si comme nous l’avons vu (dans bien des articles précédents) nous travaillons sur des petits morceaux.

À l’inverse :

- Prendre des décisions qui ne nous impacteront pas c’est mettre en danger notre jugement.

- Prendre des décisions sur comment d’autres doivent réaliser précisément des choses c’est les déresponsabiliser, les désengager.

Vous pourriez découper en quatre types de personnes les gens autour de vos décisions (prenons comme exemple les décisions autour de la fabrication de notre pain, et cette recherche d’autonomie alimentaire lié à l’écovillage):

- Celles qui ont une expertise forte sur le sujet : par exemple celles qui sont expertes sur la fabrication du pain.

- Celles qui vont manger le pain.

- Celles qui vont fabriquer le pain.

- Celles qui ne vont pas manger ni fabriquer le pain, et qui ne sont pas expertes.

Vous comprenez que c’est celles qui vont manger et qui vont fabriquer le pain qui sont les plus à même de prendre les décisions sur quel pain on fabrique, avec quelles farines ? Et comment on le fabrique.

Mais cela demande probablement une expertise (rappelez-vous le domaine du compliqué), et il faudra s’appuyer sur les experts. Si les experts font partie de l’équipe de fabrication tant mieux, ils participent à la décision. Si les experts ne font pas partie de l’équipe de fabrication ni ne mangent du pain, on les consulte, mais les experts ne décident pas. Du moins c’est ce que je vous conseille. On comprend en tous cas que la décision implique une responsabilisation : si ceux qui fabriquent et mangent le pain ne veulent pas écouter les experts : c’est eux qui en prennent la responsabilité.

Mais le pire est évité, le pire que l’on observe malheureusement bien trop souvent de nos jours, le pire c’est lorsque ceux qui ne vont ni manger ni fabriquer le pain prennent toutes les décisions au sujet du pain.

Attention prendre une décision ce n’est pas poser une contrainte, ce n’est pas poser un cadre.

Imaginons que je suis le grand intendant de votre écovillage (si si imaginons que ce rôle existe), je peux poser une contrainte au groupe “Fabrication du pain” en lui disant, par exemple, “cela ne doit pas vous prendre plus de deux heures de travail par jour et ne pas empiéter sur nos terres déjà cultivables”. Là je ne décide de rien, j’encadre, je pose des contraintes. Je suis le grand intendant : je gère les risques, et ainsi je les limite.

Mais je laisse les décisions de la fabrication elle-même au groupe. Et il faudra, en groupe, décider quel pain nous voulons et pouvons manger.

Depuis quelques dizaines d’années, il s’est développé en provenance de France et de Hollande un mouvement appelé la sociocratie qui propose un système efficace de distribution de la décision au bon niveau, au bon endroit.

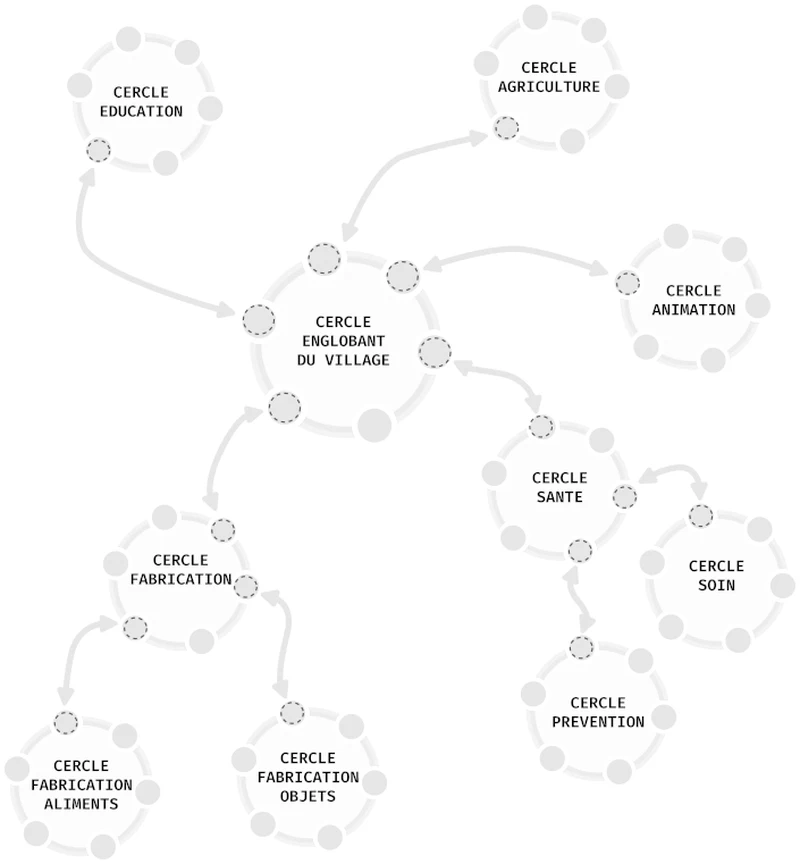

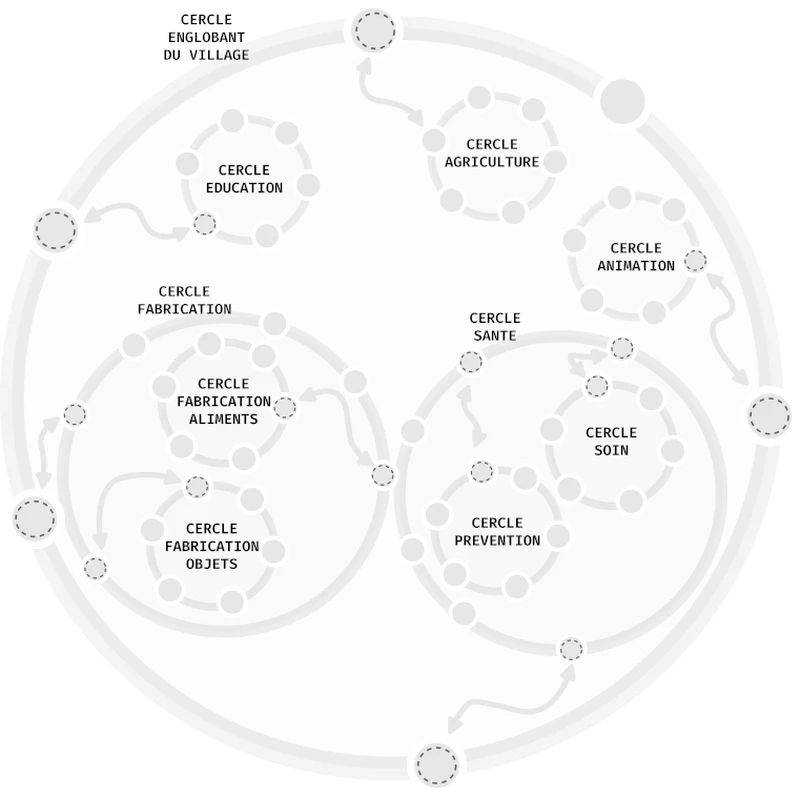

Imaginez que votre village soit un grand ensemble, en sociocratie on dirait un grand cercle. Il y a alors un grand cercle village. Il se décompose lui-même en plusieurs sous-cercles : le cercle fabrication (des objets, des matières premières, des aliments, etc.), le cercle agriculture, le cercle échange et relation avec les autres villages, le cercle éducation, le cercle soin et bonne santé, le cercle animation et festivités, etc.

Une bonne distribution de la décision c’est que les décisions sur l’éducation soient prises dans le cercle éducation. Et donc, que les décisions sur la fabrication du pain dans le cercle fabrication.

Chacun de ses cercles possède lui aussi probablement des sous-cercles qui eux-mêmes possèdent aussi peut-être des sous-cercles. On imagine aisément que le cercle fabrication se décompose en sous-cercles fabrication objets, fabrication matières premières, fabrication aliments, etc. Eux-mêmes donc potentiellement se décomposent en d’autres sous-cercles.

On crée un cercle quand on en a besoin, quand cela fait sens, quand il y a une raison. Quand l’écovillage était tout petit, un cercle fabrication suffisait. Maintenant qu’il a grandi, il se compose de sous-cercles plus spécialisés (comme par exemple celui fabrication aliments), c’est devenu nécessaire pour mener à bien les choses.

On peut aussi créer des cercles très temporaires qui s’organisent plus autour de projets ponctuels que de besoin récurrent. Par exemple, le cercle de la fabrication du nouveau pont sur la rivière. Quand c’est fini, le cercle est dissous. Si un cercle n’a plus de raison d’être, il faut le dissoudre.

Un cercle c’est quoi ? C’est un groupe de personnes pour réfléchir, faire et décider sur un sujet. et comme nous l’avons vu un groupe cela apparaît à quatre personnes (mais trois cela me va très bien aussi), et cela fonctionne bien jusqu’à sept, huit personnes maximum, c’est donc des groupes de quatre à huit personnes. Mais ce groupe peut représenter un plus grand nombre de personnes. On pourrait donc avoir notre cercle fabrication aliments de quatre à huit personnes, qui représentent une équipe de vingt personnes. Et probablement d’ailleurs ces vingt personnes sont organisées en cercles qui sont des sous-cercles du cercle fabrication aliments.

Qui compose les cercles ? Les personnes concernées. Généralement les experts sur le sujet, et les gens qui seront impactés par l’objectif du cercle. Cependant il n’y a pas de règles strictes. Avoir ceux qui ont envie d’y être est bien aussi (c’est une invitation).

Mais les cercles ne provoquent-ils pas un éparpillement et une disparité qui génère de la complexité ? Est-ce possible que plein de sous-cercles du cercle fabrication prennent des décisions antagonistes, opposées ?

Non, car un autre mécanisme se met en place : dans chaque cercle il y a un représentant du cercle supérieur qui a pour rôle de cadrer, de poser les contraintes lié à une cohérence globale. Il faut reprendre l’histoire au début pour en comprendre le mécanisme. Votre écovillage démarre petit, vous êtes un groupe et vous décidez pour vous de tout. Puis en grossissant certains cercles se forment agriculture, éducation, etc. Vous en avez besoin. La raison d’être du cercle éducation c’est “s’assurer que chaque membre de l’écovillage accède à la connaissance pour être libre”. Vous en avez parlé avec votre groupe initial quand le besoin est devenu tel que la création de ce cercle est devenue évidente. Vous avez défini aussi probablement un peu plus en détail ce que vous attendiez de ce cercle, et l’un de vous en a en quelque sorte pris la tête. L’expression n’est pas heureuse, car par prendre la tête on imagine que vous en êtes devenu la cheffe ou le chef. Malheureux, car vous n’allez pas donner d’ordre (ce que l’on associe bien trop souvent à “chef”). Mais chef dans le sens où vous serez le garant du cadre. Vous portez la raison d’être du cercle. Si les gens dans ce cercle commencent à discuter de tout sauf d’éducation, vous recadrez. Vous amenez aussi potentiellement des contraintes comme nous en avions évoqué avec la fabrication du pain (“pas plus de deux heures de travail par jour, ne pas utiliser les terres déjà cultivées”).

Et à chaque fois qu’un sous-cercle se crée, un membre du cercle supérieur est embarqué dedans comme garant du cadre et des contraintes. Ces personnes participent donc à deux cercles qui sont ainsi liés entre eux, par eux. Ce maillage assure une cohérence et une diffusion de l’information. Et d’ailleurs quand on est bloqué dans un cercle sur une décision on peut faire monter cette décision dans le cercle au-dessus.

Un cercle se créée donc bien quand c’est un besoin, que cela a du sens. Il se crée avec une raison d’être, et une liste des choses attendues de la part de ce cercle, voire une liste de contraintes. Le cercle existe s’il est composé de quatre à huit personnes. Chaque cercle possède une personne particulière qui le rattache au cercle supérieur, sauf le premier cercle englobant.

Faut-il imaginer qu’il y a un grand cercle village ? Non pas vraiment, mais il y a un grand cercle englobant tous les autres cercles qui est constitué des représentants du village (soit les membres originels, soit les élus, soit autre chose). C’est le premier cercle, le cercle initial.

Exemple incomplet d’organisation en cercles

Exemple incomplet d’organisation en cercles, autre façon de le représenter

Les deux schémas représentent la même chose, de deux façons différentes, à vous de saisir celle qui vous convient le mieux.

Les cercles ont pour effet tout ce que nous recherchons :

- Des décisions distribuées aux bons endroits : ceux qui fabriquent le pont sur la rivière décident à ce sujet (mais la décision de faire le pont a probablement été prise un dans un cercle “supérieur”), ceux qui fabriquent le pain décident à ce sujet.

- Cela engage les acteurs qui contrôlent leurs environnements.

- Les cercles donnent du sens. Ils se définissent d’un besoin, d’une raison d’être, et disparaissent si celle-ci disparaît. Ce sens engage les personnes.

- Un cadre, les attendus et des contraintes : en contre-partie, cela permet un espace de liberté et de responsabilité.

- Une cohérence globale, car chaque cercle est lié à son cercle supérieur.

Il s’agit bien d’une hiérarchie, mais d’une hiérarchie de la décision. Les grands axes stratégiques sont décidés dans le cercle englobant du village, les décisions sur les grandes mailles de la fabrication des choses dans le cercle fabrication, les décisions plus précisément sur la fabrication des aliments dans le cercle de ce nom, etc. Le représentant du cercle englobant village est garant de la raison d’être et du cadre du cercle fabrication, et lui-même possède un membre qui devient le garant de la raison d’être et du cadre du cercle fabrication des aliments, etc.

Pour conclure : les meilleures personnes pour prendre les décisions sont celles qui prennent les risques des retombées de la décision. Il ne faut pas confondre décider et encadrer, ni décider ou contraindre (mettre une contrainte). Le mieux serait de projeter le rôle des “chef(fe)s” dans des rôles d’encadrement ou de limitation (et attention trop de contraintes étouffent), et le rôle des autres est de décider et de faire. Les “chef(fe)s” décident quand cela les concerne : généralement la stratégie, les décisions régaliennes, etc.

-

C’est Henri Loevenbruck qui a lancé le scénario “Carbon Squad” et l’idée de faire un jeu de rôle autour du “post-effondrement”. Je l’ai rejoint pour fabriquer avec les carbs le module pour Foundry (en gros une plateforme de jeu de rôle en ligne). On parle beaucoup de ce “Carbon Squad”, c’est son bébé, mais je me permets de l’utiliser (avec son accord), et d’en proposer une branche personnalisée. Son site : https://henriloevenbruck.com/, cherchez-le aussi sur YouTube (ou via invidious encore mieux) avec le nom DrakenRPG. ↩︎

-

“Skin in the game (Hidden Asymmetries in Daily Life)”, Nassim Nicholas Taleb, 2018 ↩︎

-

“The Machine That Changed the World”, James P. Womack, Daniel T. Jones et Daniel Roos, 1990 ↩︎

-

Wikipédia Sociocratie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociocratie ↩︎