J’entame ici peut-être une série nouvelle d’articles. En tous cas cet article aura une résonance très personnelle.

Il y a quelques mois je tombe par hasard sur un documentaire cinématographique sur un homme qui traverse l’Atlas, le pays amazigh (Maroc) autour de 1952/1953. J’en frémis. Je me dis que c’est très proche de la période où mon père est arrivé au Maroc, dans cette zone, et que peut-être je vais l’entrapercevoir. Cela réveille en moi un besoin d’en savoir plus sur cette période de la vie de mon père. J’ai connu mon père de ma naissance (tiens donc), jusqu’à sa mort, à mes 35 ans. 35 ans de bonheur, avec l’insigne honneur d’avoir les deux parents les plus extraordinaires du monde. Avec ça la vie a été, et sera belle, jusqu’à ma mort.

Cette période de mon père que je connais peu est étrange, du moins elle m’est très étrangère, il a été moine bénédictin pendant 25 ans de ses 17 ans à ses 43 ans. Moi je suis athée, éduqué par la partie hollandaise et anticléricale de la famille. Et jamais il n’a insisté ou appuyé sur l’idée de croire, au contraire, c’était plutôt ma mère, anticléricale convaincue, qui nous poussait à lire la bible en BD pour son aspect culturel.

Et pourtant mon père a écrit un livre qui retrace sa vie, du moins jusqu’à ce qu’il quitte la religion et rencontre ma mère. Que j’ai lu et relu, enfin surtout la partie historique. Et pourtant je suis passé à travers plein de choses. En voyant ce film sur le pays amazigh, sur l’Atlas du Maroc j’ai eu le brûlant besoin de replonger dans la vie de mon père, tellement extraordinaire que 35 ans ne suffisent pas, et 20 ans me manquent encore à ses côtés.

Le contexte

J’ai donc ouvert les boites d’archives, les photos, les courriers. J’ai trouvé 1000 photos (c’est à peu près le chiffre) passionnantes. Je vais partager ces photos bientôt, car mon père n’a pas eu une existence de moine classique. Les bénédictins sont des moines normalement cloitrés. Ce fut loin d’être le cas pour mon père. Je ne vais pas rentrer dans certaines analyses là, peut-être dans un autre article, mais par contre il faut savoir que mon père fut de 1956 à 1966 moine dans le monastère de Toumliline au Maroc près d’Azrou (pays amazigh, dans l’Atlas). Il y fut cellérier (gestion des finances) et surtout l’organisateur des rencontres internationales de Toumliline. Bras droit du Prieur qui pense à ces rencontres, mon père est celui qui les organise, le doer, le faiseur. Il en devient le Prieur (le chef) en 1954. Et quitte en 1956. Toumliline, à cette époque, c’est la question de la libération du protectorat marocain vis-à-vis de la France. Contre toute attente le monastère se pose comme un élément d’une neutralité forte qui accueille les Marocains et ne soutient pas du tout le colonialisme français. Je vous laisse fouiller autour de Toumliline si vous le désirez, depuis quelques années il y a une sorte de revival car le Maroc se rend compte qui a laissé filer un lieu dont l’éclat intellectuel et historique est important.

On dit de Toumliline que c’est le premier think tank africain, la deuxième bibliothèque du pays. Dans les rencontres des centaines de personnes de tous âges, professions et confessions (c’est des moines qui organisent quand même…) viennent discuter à bâtons rompus. Mehdi Ben Barka en est, ainsi que plein d’autres figures politiques ou intellectuelles marocaines, françaises, et internationales. Le rôle de mon père était aussi de voyager pour trouver les financements à ces rencontres. Sur sa route il parle et il converse avec Robert Kennedy, mère Teresa, Amadou Hampâté Bâ (rencontres de Bouaké qu’il crée aussi), Michel Leiris, etc., etc. … et Ivan Illich.

Car Ivan Illich c’est d’abord le CIDOC et Cuernavaca. Si Toumliline était probablement enfermée dans une vision trop religieuse par son approche, ce sont des moines après tout (et je vois mon père se débattre dans cet habit), Cuernavaca de Illich est beaucoup plus universitaire, ouvert. Il ne me semble pas que Illich se batte contre son statut de prêtre (c’est déjà différent de moine bénédictin, normalement cloitré), son sujet n’est pas la religion (même si sa présence est indéniable dans beaucoup de ses analyses), son sujet c’est penser le monde. À Toumliline il me semble qu’on pense le dialogue entre religions, où en tous cas, il y a comme postulat la présence de la religion dans les sujets. Ce n’est pas le cas à Cuernavaca. Et Cuernavaca apparait après Toumliline. Mais cela se dessine à mes yeux comme une suite logique.

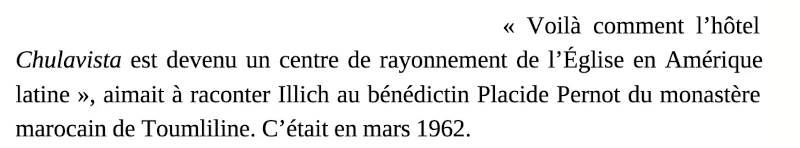

Je lis “Ivan Illich, l’homme qui a libéré l’avenir,” de Jean-Michel Djian. Et je tombe sur des morceaux où il évoque mon père. (Je tombe de ma chaise). (ah oui tous les moines prennent un pseudo, celui de mon père c’était placide, mais son vrai nom est Jacques Pernot).

Source : Ivan Illich; l’homme qui a libéré l’avenir, Jean-Michel Djian.

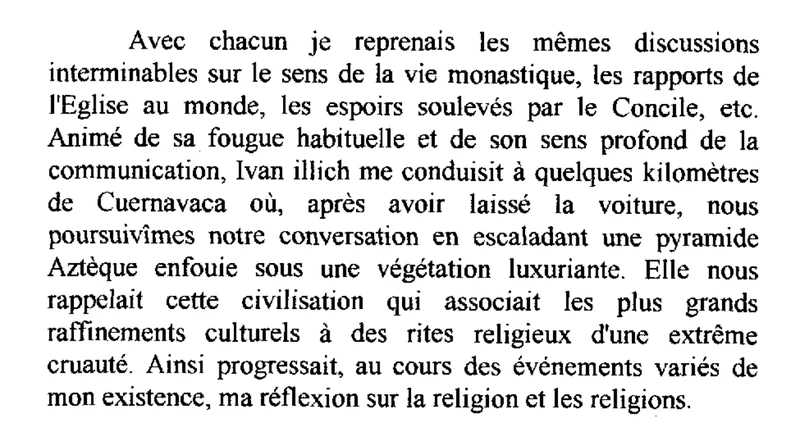

Hein il parlait à Illich ??? En fait cela parait très logique, je vous dis ces deux centres de réflexion bien que différents avaient beaucoup de similitudes. Et je relis encore une fois la pseudo-bio de mon père, mais oui, comment ai-je pu passer à côté !

Source : La religion revisitée, Jacques Pernot

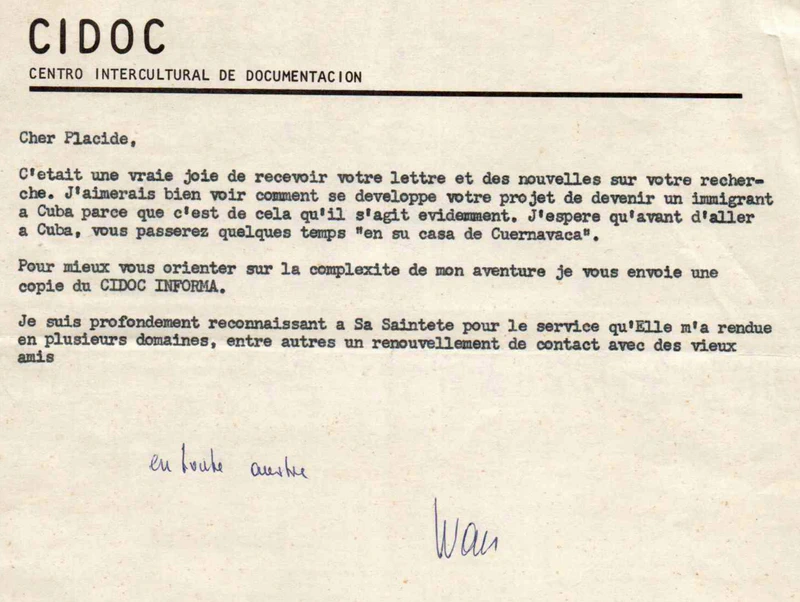

Et puis je tombe sur une lettre de Illich qui félicite de mon père de partir pour Cuba (avec ma mère, et moi qui vais y naitre 18 mois plus tard). Il va y travailler pour CII Honeywell Bull (l’informatique).

Source : courrier personnel

Un peu estomaqué par tout ce que je retrouve (si vous êtes intéressé par ces archives, faites-moi signe, notamment concernant Toumliline), je me plonge dans la lecture de Illich. Car si mon père était un doer, un faiseur, bouillonnant d’activité, Illich est définitivement un penseur. Un prophète le nomme mon père (et beaucoup l’on nommé ainsi).

L’autonomie

J’en veux un peu à Illich d’avoir appelé l’un de ses plus fameux pamphlets “la convivialité”. Et j’en veux aux gens qui présentent ce terme depuis de ne pas nous avertir : “ce n’est absolument pas de la convivialité telle qu’on l’entend le sujet ». Et je m’en veux à moi de ne pas avoir pu y accéder avant ce rembobinage récent.

Le véritable sujet sous la convivialité de Illich c’est le refus du débordement de l’humanité par ses créations : techniques, informatiques, administratives, mécaniques, etc.

Le sujet de Illich c’est l’autonomie. C’est le plaisir, la joie, la motivation et l’engagement, le sens, que donnent des façons de vivre sur lesquelles nous avons le contrôle (pour reprendre les idées de Jane McGonigal reformulées par Daniel Mezick). Le contrôle de notre outil de travail. La maîtrise de notre environnement de travail et de vie (pour reprendre le terme mastery du livre drive de Daniel Pink).

Le skin in the game de Nassim Taleb, le Gemba de Taiichi Ohno, tout cela pourrait aisément se lire au travers de la croisade que Illich avait lancée contre la déshumanisation bureaucratique ou technique de l’homme par l’homme.

Les effets de seuil

Avec l’importance de l’autonomie et de la proximité, du temps long, vient aussi l’importance de la notion de seuil. Ce qui est bien à petite échelle, périclite, amène des désarrois, déraille, effet rebond, à grande échelle. De la systémie sans aucun doute. Ou encore de l’antifragile de Nassim taleb.

Trop grosse équipe, trop gros déploiement, généralisation d’un système, démocratie, éducation, médecine, à quel moment perdons-nous le sens et l’intérêt de la chose, pour se faire dévorer par ses effets de bord ?

Il est moderne avant tout le monde. Il répond sur l’IA, les réseaux sociaux, et d’autres sujets (il est mort en 2002).

Je ne suis pas d’accord avec tout, mais je suis très séduit.

Cet article exprime autant un parcours personnel de retrouvailles avec une partie de la vie de mon père, que du plaisir d’être tombé sur ce penseur avant-gardiste qui peut m’aider (et peut-être d’autres) à répondre à des questions actuelles que je me pose. Sur l’organisation, les dynamiques humaines, il complète et renforce certaines convictions, sur ce qui pourrait arriver et ce qui va probablement advenir : une rupture sans révolution, il me redonne à regarder quelque part.

Il n’a pas tout vu, mais il a vu beaucoup.

Pamphlet

C’est pour cela que je vous parle de lui. Car ses mots claquent. “La convivialité” c’est un pamphlet. Tout le monde en prend pour son grade. À chaque partie on se dit “merde il tape dans le mille”. Et il y réussit sans nous entrainer dans un parti pris politique.

“L’organisation de l’économie toute entière en vue du mieux-être est l’obstacle majeur au bien-être”, Ivan Illich (La convivialité).

Naturellement pour finir je l’imagine, lui et mon père, parler de leur parcours, tous les deux le sourire aux lèvres (les deux sourient facilement), sur les ruines d’une pyramide aztèque.